酸素欠損のあるルチル型酸化チタン(110)面のSTM像シミュレーション#

走査型トンネル顕微鏡(STM)は、原子レベルで表面の形状と電子状態を直接観察できる強力な実験手法です。得られた像をより深く理解するためには、理論計算による裏付けが重要な役割を果たします。本解析では、第一原理計算ソフトウェアAdvance/PHASEを用い、酸素欠損を持つルチル型TiO2(110)表面のSTM像をシミュレーションし、その電子的特徴を明らかにします。

Keywords: 第一原理計算, DFTシミュレーション, 走査型トンネル顕微鏡 (STM), ルチル酸化チタン, 表面科学, 酸素欠損, 部分電荷密度

計算手法#

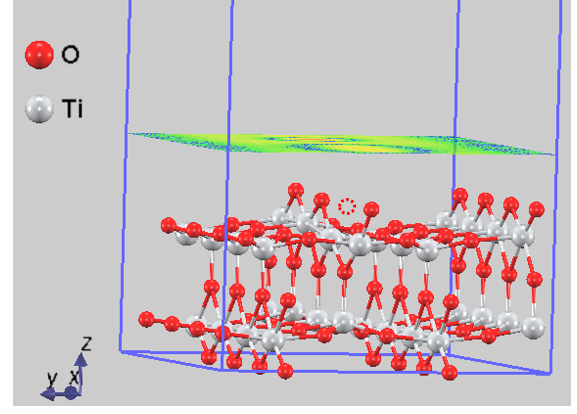

計算には、Advance/PHASEの部分電荷密度計算機能を利用しました。まず、GGA汎関数(PBE)を用いて酸素欠損を含むルチルTiO2(110)スラブモデルの構造を最適化しました。その後、得られた安定構造をベースに、c軸の真空層を長くし、さらにカットオフエネルギーを大きくして、質の高いSTM像シミュレーションを目指しました。STM像に相当する部分電荷密度を計算し、定高さモード(表面から約2 Å)で可視化しました(図1)。計算では、実験で印加するバイアス電圧を模倣するため、フェルミ準位を基準として占有状態(-1 eV〜0 eV)と非占有状態(0 eV〜+1 eV)の電子密度をそれぞれ出力しています。

図1. 計算モデル。ブリッジング酸素サイトに欠損(点線の赤丸)があります。上部の平面はSTM像を計算する高さを表します。

解析結果と考察#

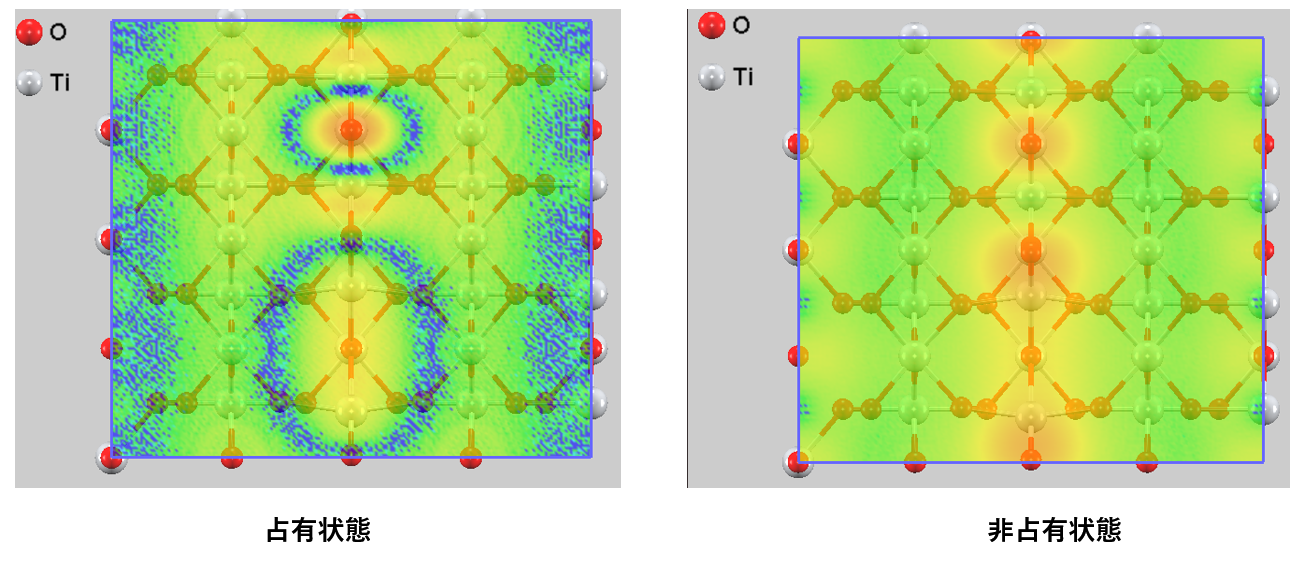

計算によって得られたSTM像を、バイアス電圧の向き(占有状態と非占有状態)に分けて詳しく見ていきます。

図2. 酸素欠損のあるTiO2(110)面のSTMシミュレーション像

このシミュレーション結果は、実験 [1, 2] で観測される特徴とよく一致しており、表面欠陥の電子状態を正確に捉えています。

占有状態像(負バイアス:-1 V ~ 0 V)#

図2の左側は、電子が詰まっている占有状態を可視化したものです。表面中央に、周囲よりも際立って明るい豆状の領域が2つ観測されます。これは、表面のブリッジング酸素が1つ欠損した結果、その両隣にある2つのチタン原子に過剰な電子が局在し、イオン価数がTi4+からTi3+に変化した状態を反映しています。

このTi3+サイトに由来する電子準位は、本来電子が存在しないバンドギャップ内に形成されます(ギャップ状態)。この準位はフェルミ準位のわずかに下にあるため、負バイアスを印加すると、このギャップ状態の電子がSTM探針へ選択的にトンネルし、欠損サイトが明るい輝点として強く観測されます。この特徴は、実験的に広く知られている酸素欠損の「指紋」であり、本シミュレーションはそれを明確に再現しています。

非占有状態像(正バイアス:0 V ~ +1 V)#

図2の右側は、電子が空になっている非占有状態を可視化したものです。ここで重要なのは、物理的な最表面はブリッジング酸素原子(赤い球)ですが、STM像で明るく見えているのはその一層下にあるチタン原子(白い球)の列に対応する位置だという点です。

これは、STMが原子の物理的な凹凸だけではなく、特定のエネルギーにおける電子の状態密度を観測しているためです。電子の「受け皿」となる非占有状態(伝導帯の底)は、主にチタン原子の3d軌道によって構成されています。そのため、正バイアス時にはSTM探針からの電子が、最表面の酸素原子を通り抜けるようにして、その下にあるチタン原子の空の準位へと選択的にトンネルします。

本シミュレーションは、この直感的ではないながらも正確な物理現象、すなわち「最表面の原子」と「STM像を光らせる電子状態を担う原子」が異なるという事実を明確に捉えています。これは実験報告ともよく一致する結果であり、本手法の精度の高さを示しています。

まとめ#

本解析では、第一原理計算ソフトウェアAdvance/PHASEを用いてルチル型TiO2(110)表面の酸素欠損に関するSTM像のシミュレーションを行いました。計算の結果、占有状態像(負バイアス)では欠損に付随するTi3+サイトに由来するギャップ状態が実験と一致する明るい輝点として明確に再現され、非占有状態像(正バイアス)ではチタン原子列の伝導帯電子状態が可視化されるなど、実験的に知られる特徴を正確に捉えることができました。

本解析の詳細や、研究への適用可能性に関するご相談はこちら

お問い合わせ参考文献#

-

U. Diebold, Surface Science Reports 48, 53 (2003).

-

R. Schaub, E. Wahlström, A. Rønnau, E. Lægsgaard, I. Stensgaard, and F. Besenbacher, Science 299, 377 (2003).

関連ページ#

- 第一原理計算ソフトウェア Advance/PHASE

- 解析分野:ナノ・バイオ

- 産業分野:材料・化学