金属の反射率と色の起源:相対論効果の役割#

金(Au)はなぜ金色に輝き、銅(Cu)は赤みを帯び、銀(Ag)は白く輝くのでしょうか?これらの金属が持つ特徴的な「色」は、古くから人々を魅了してきましたが、その物理的な起源は自明ではありません。物質の色は、その物質がどの色の光を吸収し、どの色の光を反射するかによって決まります。特に、金のように重い元素では、アインシュタインの相対性理論から導かれる「相対論効果」が電子の状態を大きく変化させ、結果として物質の色にまで決定的な影響を及ぼすことが知られています。本解析では、第一原理計算ソフトウェアAdvance/PHASEを用い、金、銀、銅の反射率を計算し、その色の起源、特に金の美しい輝きが相対論効果といかに深く結びついているかを解き明かします。

Keywords: 第一原理計算, DFTシミュレーション, 反射率, 誘電率, 相対論効果, 金 (Au), 銀 (Ag), 銅 (Cu)

理論背景#

物質の反射率()を理論的に求めるには、いくつかの物理量を段階的に計算する必要があります。そのプロセスは以下の通りです。

-

誘電率の虚部 の計算:

まず、物質の電子状態を基に、光の吸収スペクトルに相当する誘電率の虚部 を計算します [1, 2]。これは、エネルギー を持つ光によって電子がどれだけ高いエネルギー準位へ遷移(励起)しやすいかを示す量です。-

: 入射光の偏光ベクトル

-

: 占有されている価電子帯の波動関数とエネルギー

-

: 空いている伝導帯の波動関数とエネルギー

-

: 入射光のエネルギー

-

: 運動量演算子

-

-

反射率 の導出:

次に、計算した虚部 からクラマース・クローニッヒの関係式を用いて、光の分散に関わる実部 を導出します。これらから得られる複素誘電率 を使って、最終的に物質の反射率 を以下の式で算出します。

ここで と は、複素誘電率から計算される複素屈折率()の実部と虚部です。

本解析では、この一連の計算を「相対論効果を考慮しない場合」と「考慮した場合」の両方で行い、結果を実験値と比較することで、相対論効果の重要性を明らかにします。

計算結果と考察#

金(Au)、銀(Ag)、銅(Cu)の反射率を計算し、実験値 [3] と比較しました。

なぜ金は金色なのか? 答えは相対論にあり#

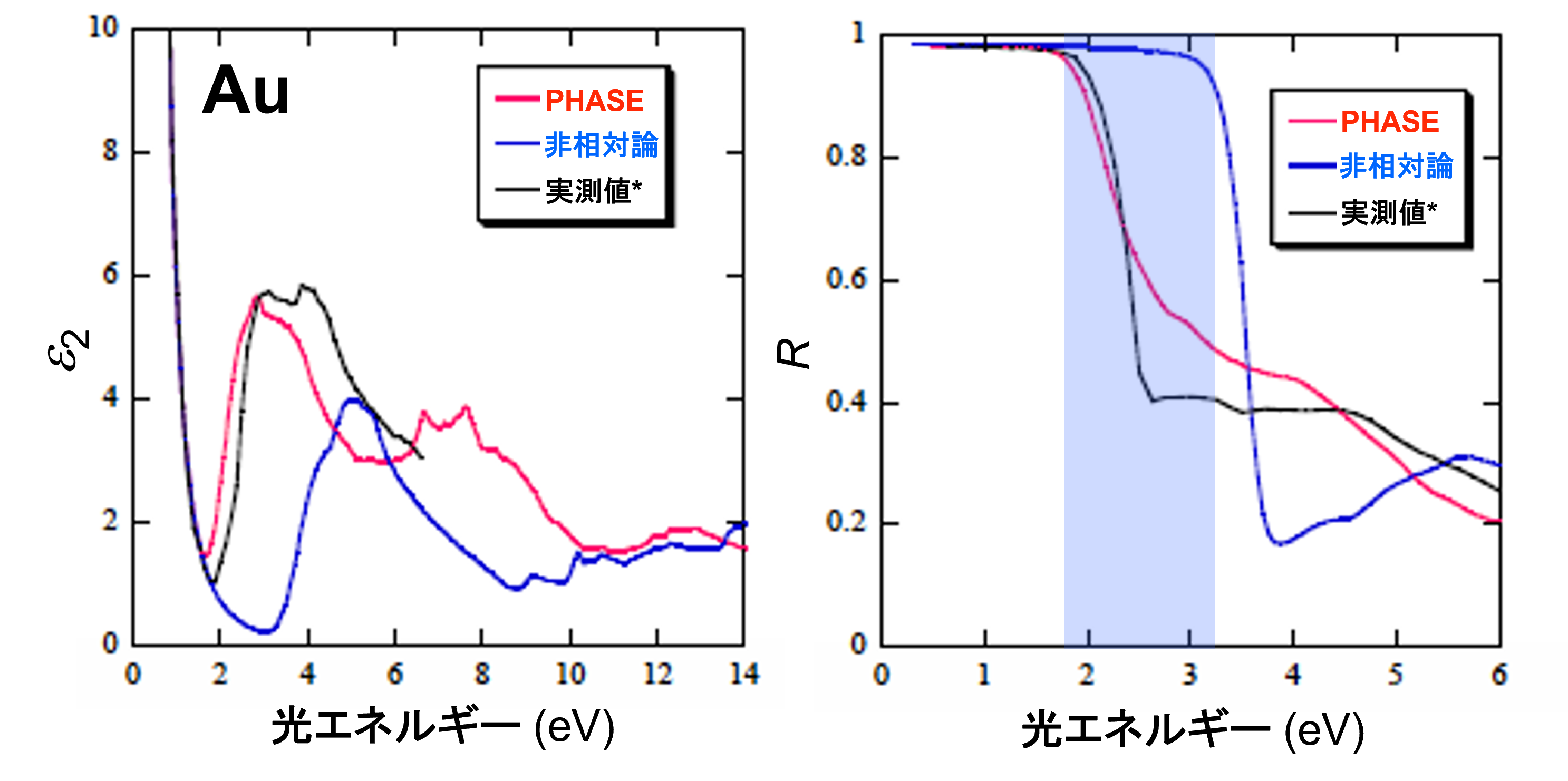

図1. 金(Au)の誘電関数の虚部 \(\epsilon_2\)(左)と反射率 R(右)。*実測値は文献[3]より引用。

金(Au)の計算結果は、相対論効果の劇的な影響を明確に示しています。図1右側の反射率グラフを見ると、相対論効果(スカラー近似)を考慮した計算(赤線)は実験値(黒線)をよく再現しています。一方、相対論を考慮しない計算(青線)は、実験と大きく異なる結果を与えます。

注目すべきは、可視光領域(約1.8~3.1 eV)での振る舞いです。相対論計算では、エネルギーの高い青色光(~2.5 eV以上)の領域で反射率が急激に低下します。この反射率の低下は、左図の誘電関数の虚部が2.5 eV付近から大きく立ち上がっていることに対応します。この吸収があるために金は青色光を強く吸収し、結果としてエネルギーの低い黄色や赤色の光を強く反射します。これこそが、私たちの目に映る美しい金色の起源です。

もし相対論効果がなければ、非相対論計算結果のように、の立ち上がり(光吸収の開始)とそれに伴う反射率の低下は、もっと高エネルギーの紫外光領域で起こります。その場合、金は可視光全域で90%以上の高い反射率を維持するため、銀と同様に白色に見えたと推測されます。つまり、金の象徴的な色「ゴールド」は、まさに相対論効果が生み出した量子力学的な現象なのです。

銀と銅のケース#

銀(Ag)#

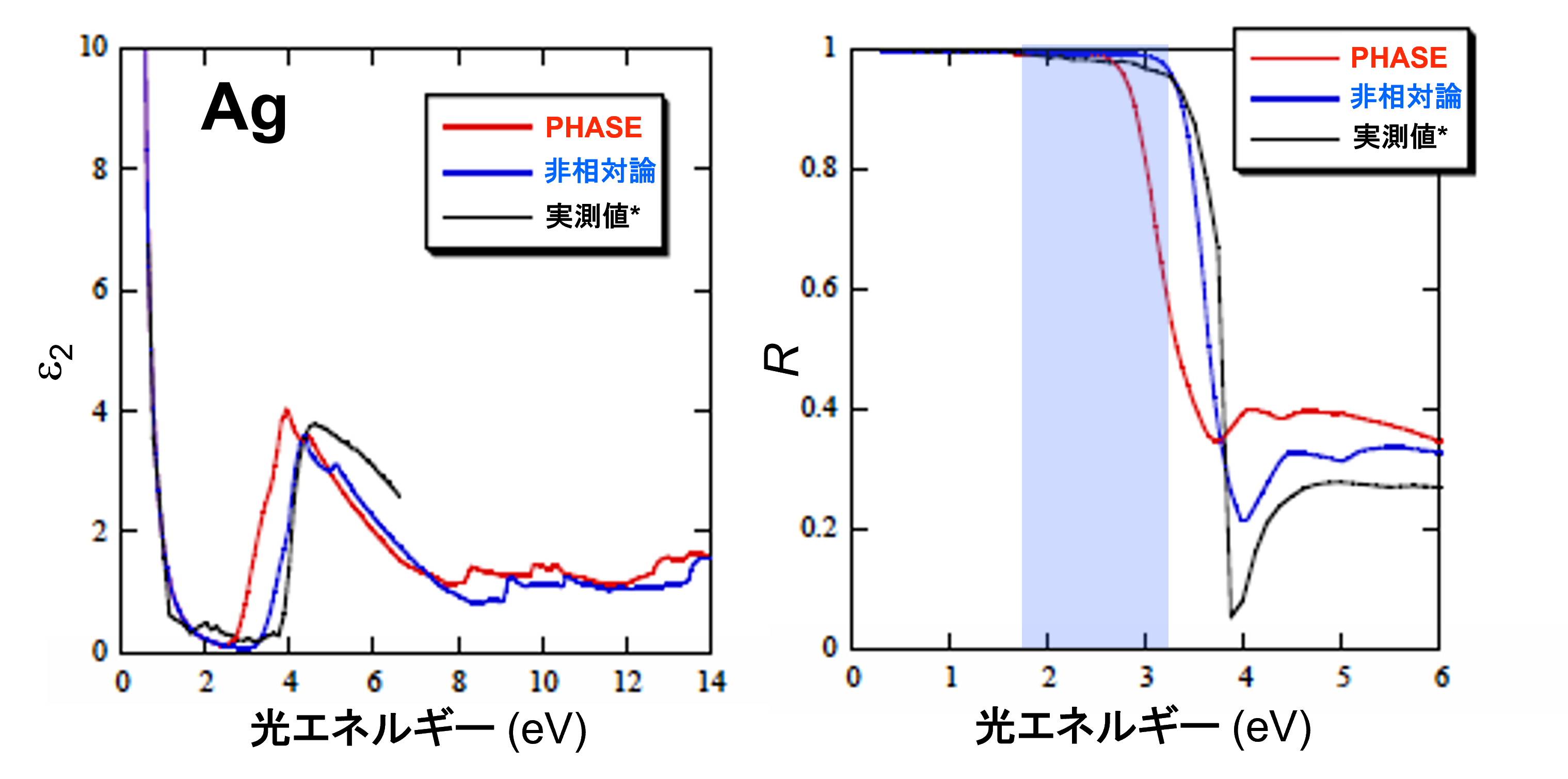

図2. 銀(Ag)の誘電関数の虚部 \(\epsilon_2\)(左)と反射率 R(右)。*実測値は文献[3]より引用。

銀(Ag)の場合、図2に示すように、相対論の有無で結果に大きな違いは見られません。どちらの計算でも、可視光全域で非常に高い反射率を示し、紫外領域(約3.8 eV)で急激に低下します。この性質は、左図の吸収スペクトル()からも裏付けられます。銀では、光吸収を引き起こすバンド間遷移が始まるのは紫外領域の約3.8 eVからであり、可視光域ではほとんど吸収が起こりません。そのため、すべての可視光を均等に反射し、白く輝くのです。

銅(Cu)#

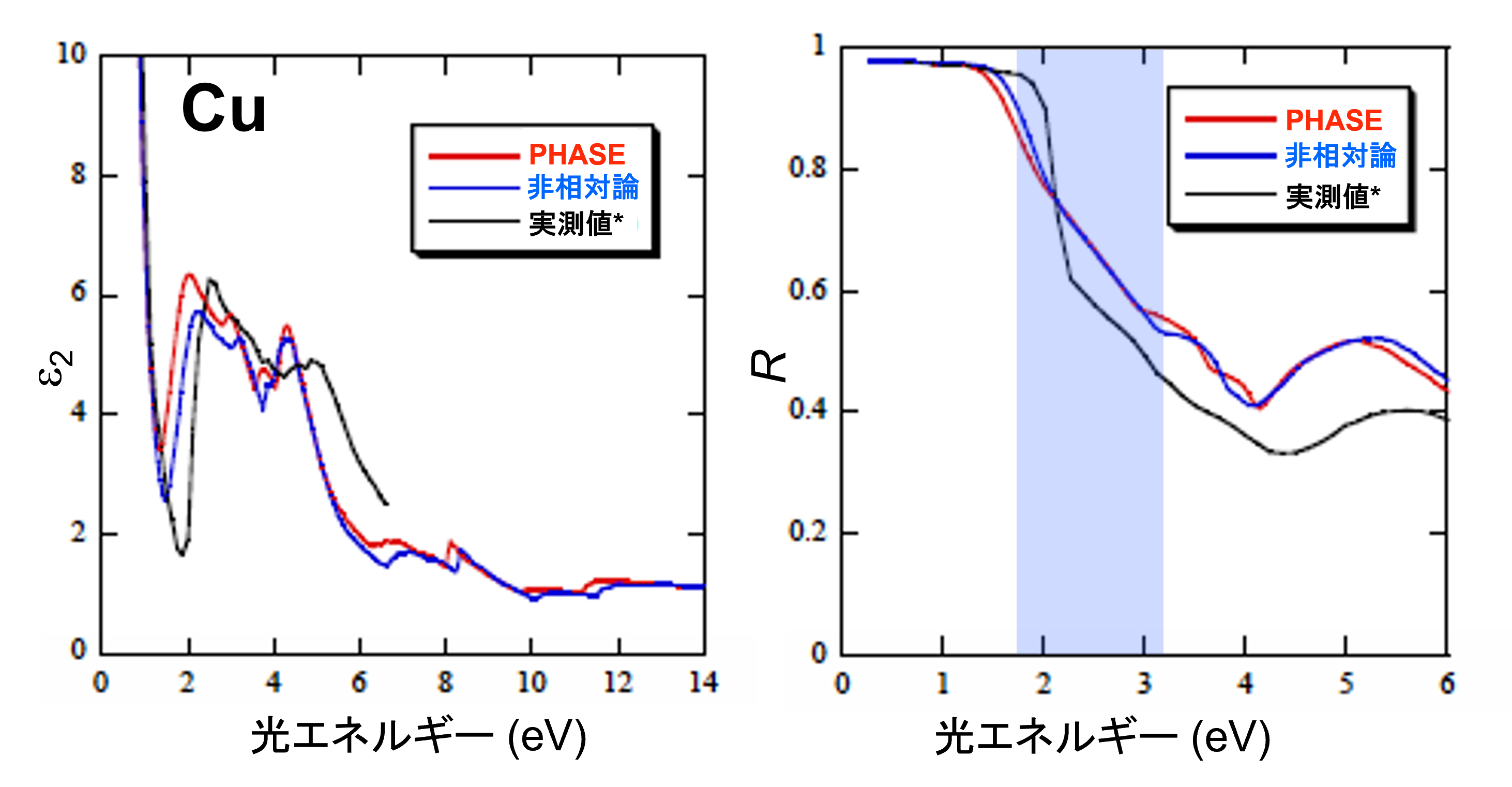

図3. 銅(Cu)の誘電関数の虚部 \(\epsilon_2\)(左)と反射率 R(右)。*実測値は文献[3]より引用。

銅(Cu)は金と似ていますが、相対論効果はより穏やかです。図3から分かるように、反射率の低下は金よりも低いエネルギー(約2.1 eV)から始まります。左図を見ると、この反射率の低下は、金よりも低いエネルギーからが立ち上がっていること(光吸収が始まっていること)に起因します。これにより、銅は青色光に加えて緑色光の一部も吸収するため、金よりも赤みの強い特有の「カッパー」色になるのです。これは金に比べて原子が軽いため、相対論効果も小さいことに対応します。

まとめ#

本解析では、第一原理計算ソフトウェアAdvance/PHASEを用いて金・銀・銅の反射率を計算し、その色の起源を探りました。シミュレーション結果は実験値をよく再現しており、金属の色が可視光領域における光の吸収と、その結果生じる反射スペクトルによって決定されることを確認しました。特に、金の美しい金色は相対論効果によって青色光が吸収されやすくなるために生じる量子力学的な現象です。一方で銀は可視光をほとんど吸収せず、すべて反射するために白く見え、銅は青~緑色光を吸収するため赤みを帯びることが明らかになりました。このように、第一原理計算は、日常的に目にする物質の性質が、ミクロな電子の世界の基本法則(時には相対性理論まで!)とどのようにつながっているかを解き明かすための、強力なツールとなります。

本解析の詳細や、研究への適用可能性に関するご相談はこちら

お問い合わせ参考文献#

-

G. Harbeke, Optical Properties of Semiconductors, North-Holland, Amsterdam, 1972.

-

H. Kageshima and K. Shiraishi, Phys. Rev. B 56, 14985 (1997).

-

R. B. Jhonson and R. W. Christy, Phys. Rev. B 6, 4370 (1972).

関連ページ#

- 第一原理計算ソフトウェア Advance/PHASE

- 解析分野:ナノ・バイオ

- 産業分野:材料・化学