ESM法を用いた帯電表面および電極界面反応の第一原理計算#

固体表面が電荷を帯びた状態や、外部から電場が印加された状態をシミュレーションすることは、半導体デバイスから電気化学反応まで、幅広い分野で重要です。本事例では、第一原理計算ソフトウェアAdvance/PHASEに搭載されたESM(Effective Screening Medium)法を用い、まず基本的なベンチマークとして電荷を帯びた半導体表面の電子状態を解析します。次に、その応用として電場を印加した電極/溶液界面における化学反応(燃料電池でのプロトン移動)を追跡し、ESM法が界面現象の理解にいかに強力であるかを示します。

Keywords: 第一原理分子動力学, DFTシミュレーション, ESM法, 帯電表面, 電気化学界面, 電極反応, 燃料電池, 白金

計算手法:ESM法#

ESM(Effective Screening Medium)法 [1, 2]は、電場下にある表面・界面系を、標準的な3次元周期境界条件の枠組みで高精度にシミュレートするための手法です。計算モデルの片側に「有効遮蔽媒質」として仮想的な理想金属(ESM:metal)を配置することで、スラブ表面の電荷や、スラブと電極間の電場を物理的に正しく取り扱うことが可能になります。これにより、帯電した表面や、電極に電位差を与えた系の現実的なシミュレーションが実現します。

基礎計算:電荷を帯びた半導体表面#

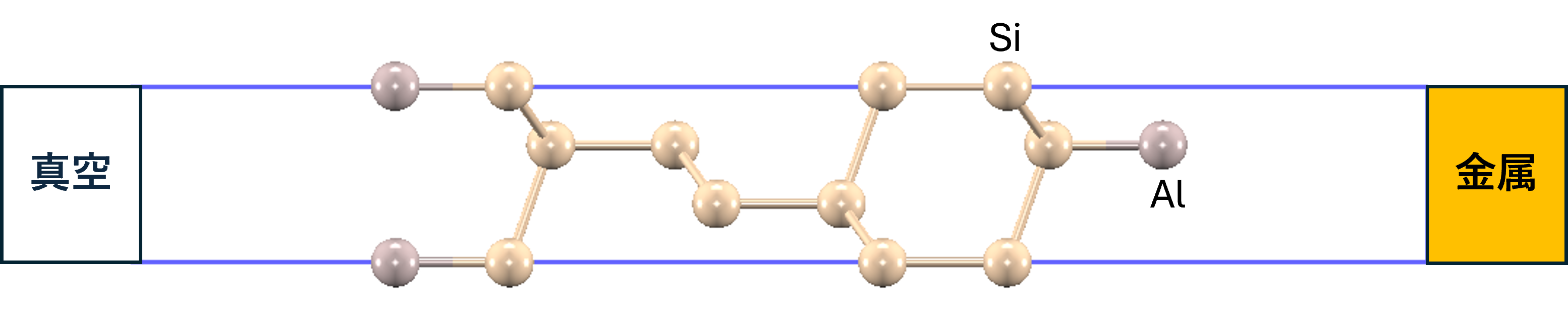

ESM法の基本的な性能を検証するため、まず電荷を帯びた表面という、物理的に最も基本的な系を扱います。計算モデルには、Si(111)表面にAl原子を配置したスラブを用いました(図1)。このスラブを真空層とESM(金属)の間に置き、系全体に電荷をドーピングすることで、帯電した表面とそれに伴う電場を再現します。

図1. ベンチマーク計算に用いたAl-Si(111)スラブモデル

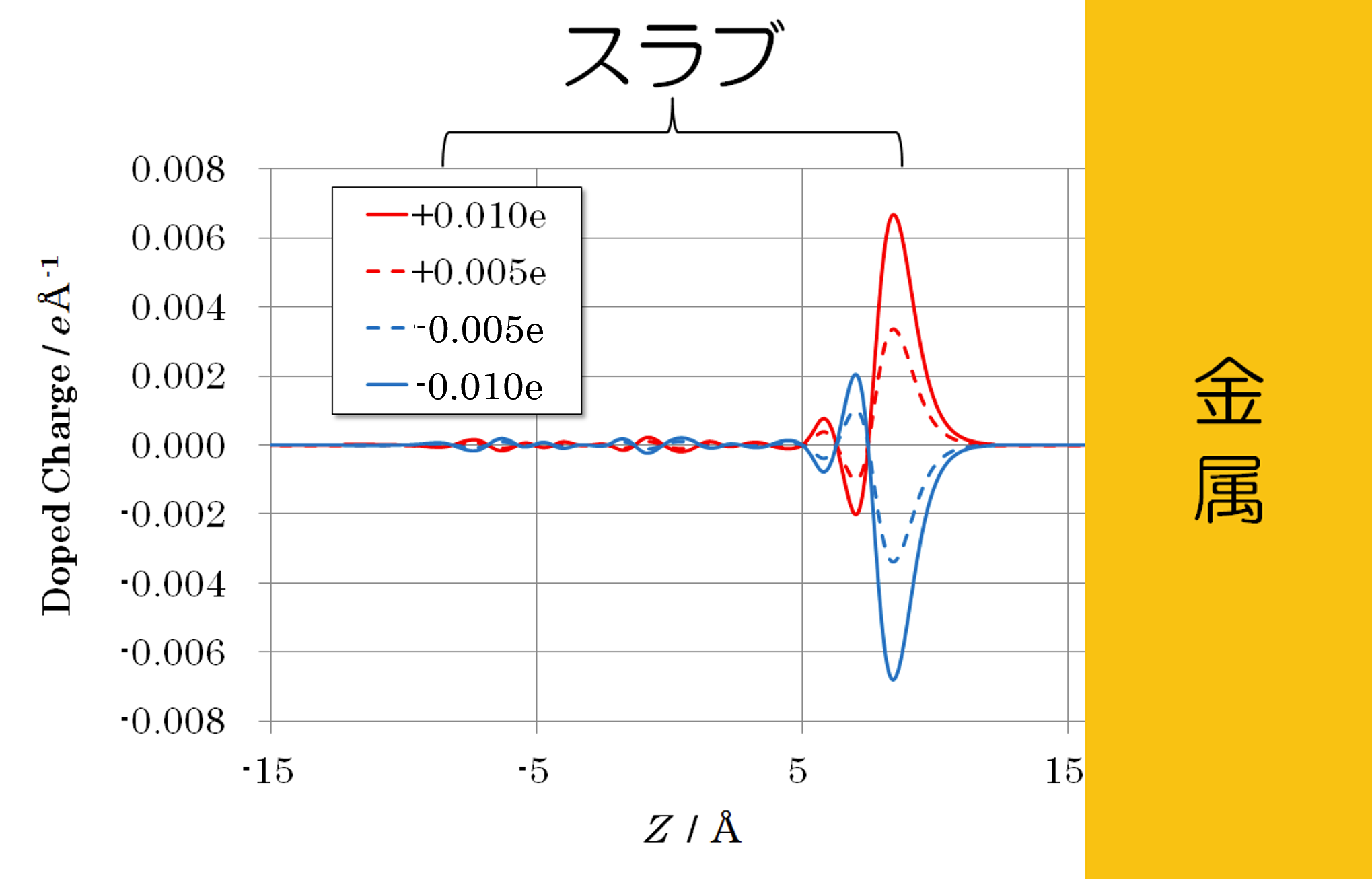

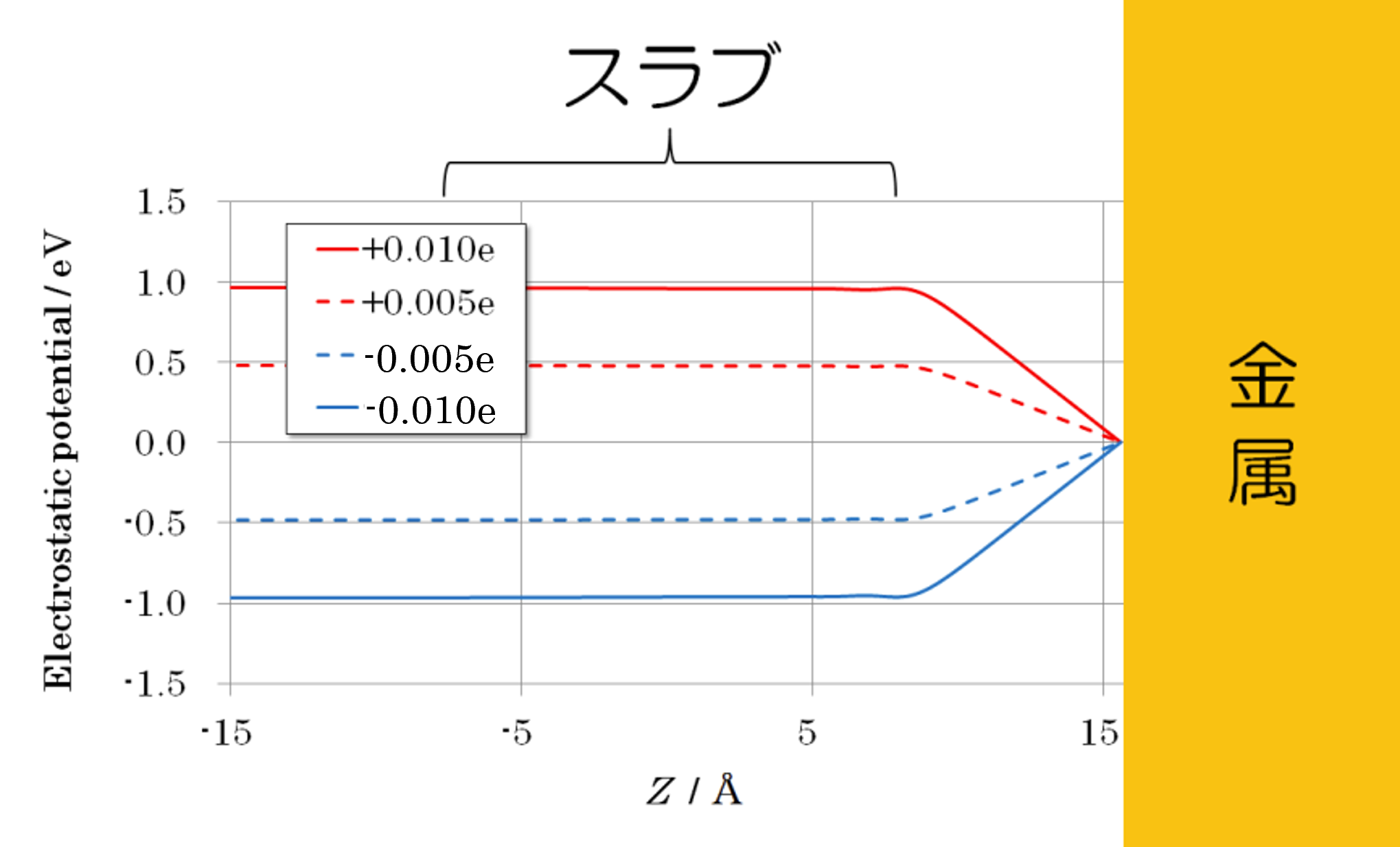

図2に、ドーピングした電荷の空間分布と、それに伴う静電ポテンシャルの変化を示します。

図2a. ドープされた電荷の空間分布

図2b. 静電ポテンシャルの変化

この計算結果は、ESM法を提唱した原著論文(Phys. Rev. B 73, 115407)の結果を定量的に再現しています。

-

電荷分布: 図2aが示すように、ドープされた電荷は、主にスラブの金属電極(ESM)に面した側の表面に局在していることが分かります。これは、金属電極との相互作用によって、反対側に電荷が誘起されるためです。

-

静電ポテンシャル: 図2bが示すように、この表面電荷によってスラブとESM間に一様な電場(ポテンシャルの一様な傾き)が形成されます。ドープする電荷量が大きいほど電場の強度が増していることも明確に分かります。例えば、電荷量-0.01e/unit cellの場合、本計算では電場強度約0.14 V/Åが得られました。この値は、原著論文[1]で報告されている別の計算モデル(対称な金属/スラブ/金属 条件(ii))との比較からも妥当性が確認できます。条件(ii)では電荷-0.01eに対して電場が0.071 V/Åであるのに対し、本計算の条件(iii)では電荷が片面に集中するため、電場が約2倍の値となっており、物理的に正しい振る舞いを再現しています。

このように、Advance/PHASEのESM法が、帯電表面における電荷分布やポテンシャル変化といった基本的な物理現象を正しく記述できることが確認されました。

応用計算:電場印加による電極界面反応の追跡#

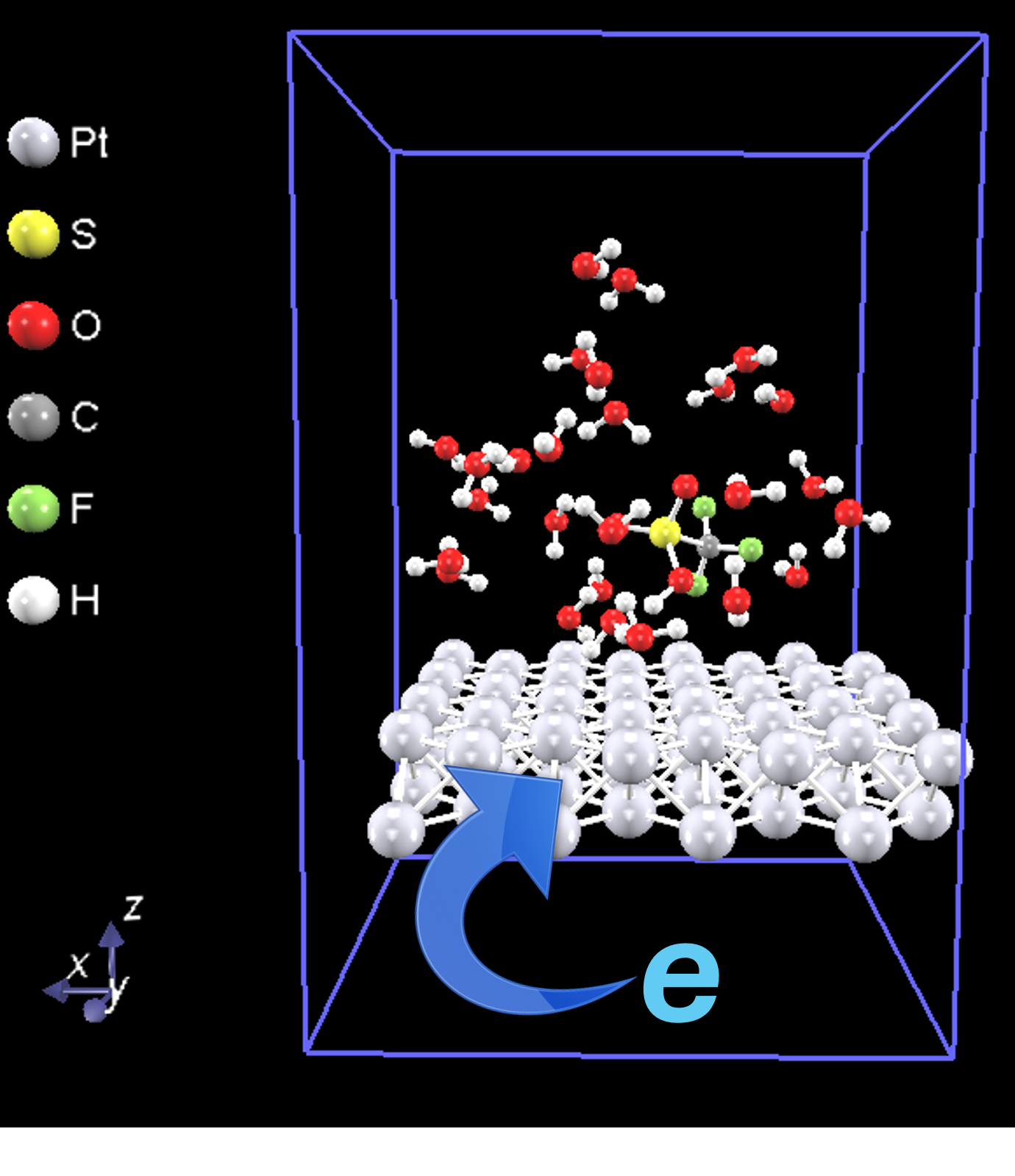

次に、ESM法の応用として、電場を印加することで電極電位を制御した、より複雑な系を扱います。ここでは、燃料電池の触媒である白金(Pt)電極表面での水素発生反応を解析しました。計算モデルとして、白金表面、プロトン源となるトリフルオロメタンスルホン酸(TfOH)、そして多数の水分子から成る電解質溶液の界面を構築しました(図3)。

図3. 白金(Pt)表面、TfOH、水分子から成る電気化学界面モデル。

この系に対して、ESM法と第一原理分子動力学(MD)計算を組み合わせることで、原子の動きと電子の移動を含む反応プロセス全体を時間の経過と共に追跡しました。

結果と考察#

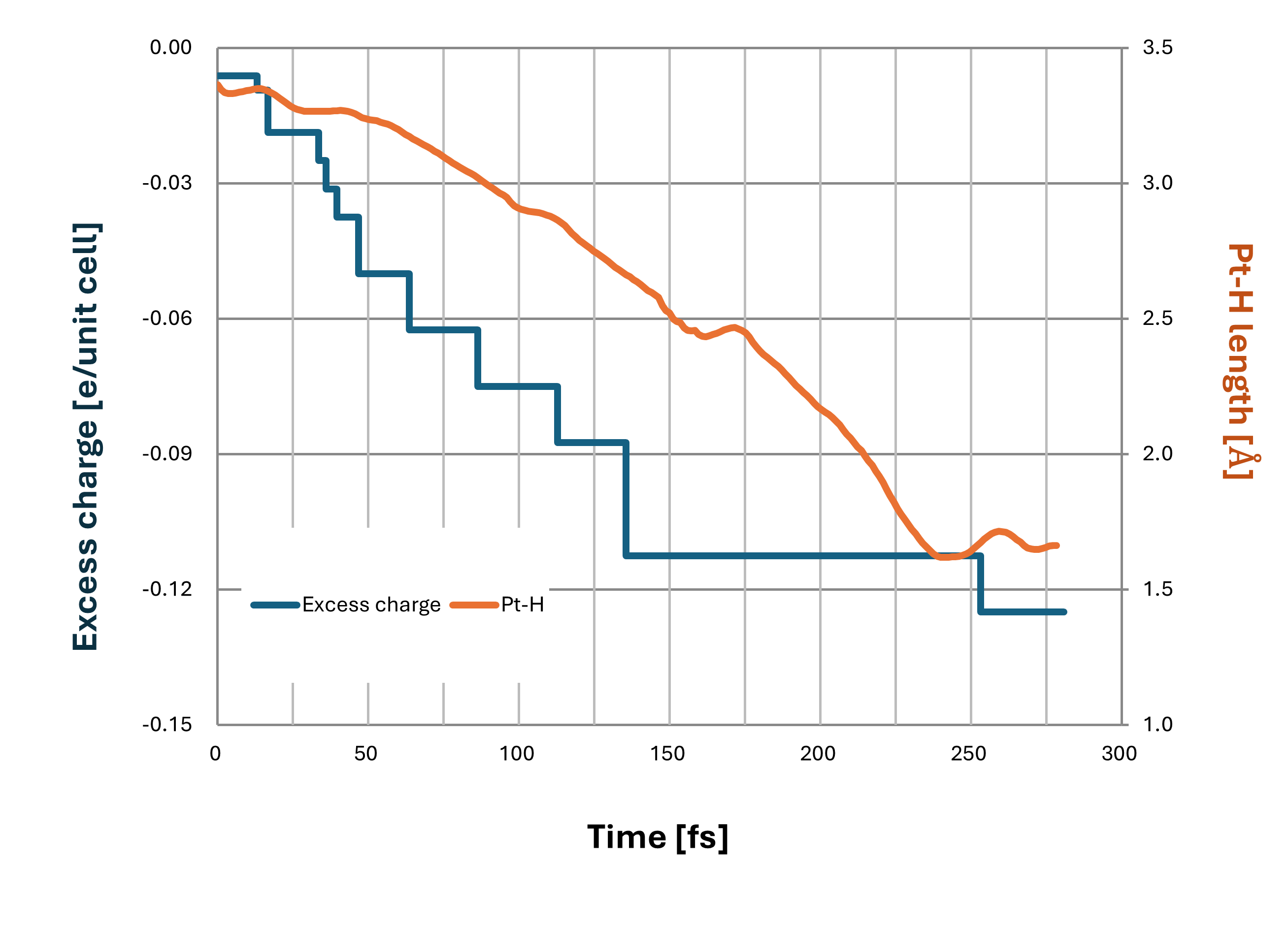

第一原理MD計算の結果、溶液中のプロトン()が白金電極へ移動し、電子を受け取って水素原子として吸着する反応過程を捉えることができました。図4に、特定のプロトンと白金表面の距離(オレンジ線)、および系の電位を制御するために調整した過剰電荷(青線)の時間変化を示します。

図4. 白金と水素原子の距離(Pt-H length)および電荷ドープ量(Excess charge)の時間変化。

-

プロトン移動の観測: 計算開始後、Pt-H距離は徐々に減少し、約250フェムト秒(fs)の時点でPt-H結合が形成されていることがわかります。これは、溶液中のプロトンが電極表面に到達したことを示します。

-

電子移動の観測: 同時に、系全体の電荷量(青線)は、プロトンが近づくにつれて負の方向に増加します。青線の段階的な変化は、系の電荷量を調整して電極電位を制御している様子を示しています。この結果は、系全体に印加した過剰電荷が-0.12 eに達する電位において、プロトンが電子を1つ受け取る還元反応()が誘起されることを示唆しています。-0.12 eという値は、反応そのものではなく、反応を引き起こす駆動力を与えるために計算系全体へ印加した電荷量です。

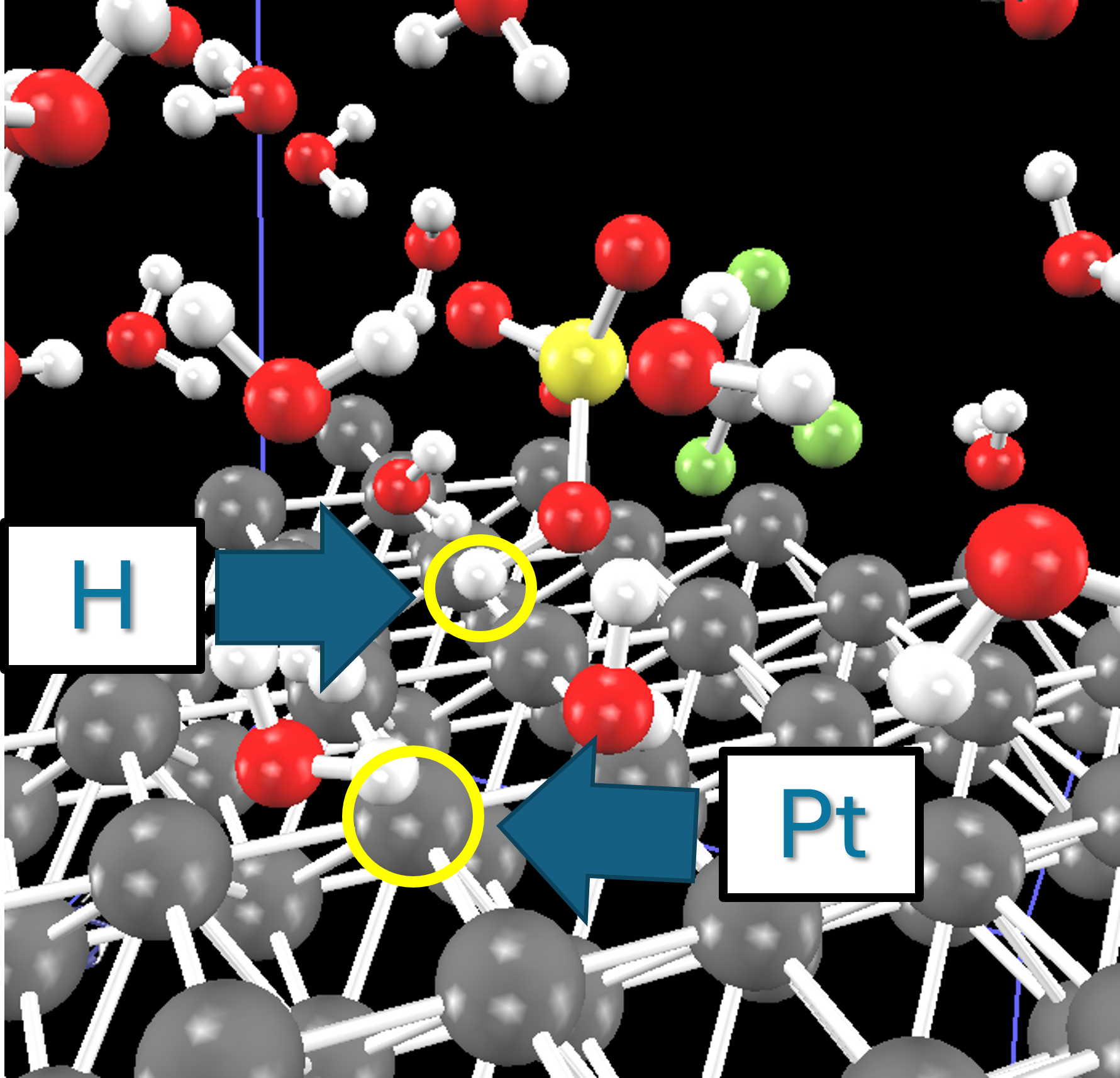

図5は、このプロトン移動の様子を視覚的に示したものです。TfOH分子から解離したプロトンが水分子ネットワークを介して輸送され(プロトン伝導)、最終的に白金表面に到達するダイナミクスが明らかになりました。

図5. プロトンが溶液中から白金表面へ移動し、吸着する様子。

まとめ#

本解析では、第一原理計算ソフトウェアAdvance/PHASEに実装されたESM法を用い、まず電荷を帯びた半導体表面の基本的な物理現象を正確に再現できることを示しました。さらに、この手法を応用し、電場印加下の白金電極/溶液界面におけるプロトン移動とそれに伴う電子移動という、動的な電気化学反応プロセスを追跡することにも成功しました。このように、ESM法は帯電系の静的な電子状態から複雑な界面反応ダイナミクスまでを統一的に扱うことを可能にし、材料開発やエネルギーデバイス研究の発展に大きく貢献するものと期待されます。

本解析の詳細や、研究への適用可能性に関するご相談はこちら

お問い合わせ参考文献#

- M. Otani and O. Sugino, Phys. Rev. B 73, 115407 (2006).

- I. Hamada, M. Otani, O. Sugino and Y. Morikawa, Phys. Rev. B 80, 165411 (2009).

関連ページ#

- 第一原理計算ソフトウェア Advance/PHASE

- 解析分野:ナノ・バイオ

- 産業分野:材料・化学