第一原理計算による触媒反応解析(解離吸着)#

実用となっている触媒材料は、酸化物や炭素材料のような無機材料に触媒となる貴金属微粒子が担持されているものが多く、その反応メカニズムは複雑で、理想表面に対するものとは異なる可能性があります。ここでは、Advance/PHASEを用いて、実触媒に近い系に対して解析した適用事例を紹介します。

Keywords: 第一原理 (First-principles calculation)、 金触媒 (Gold catalyst)、 解離吸着 (Dissociative adsorption)

TiO2/Au(111)逆触媒#

化学的に不活性であると考えられていた金をナノメートルオーダの微粒子として酸化物に担持されると、特異な触媒活性を示すことが報告されています[1]。このような材料の触媒特性を明らかにすることは、新規触媒材料の開発において有用です。しかし、その構造の複雑性によりAu/TiO2触媒をそのまま扱うことは、第一原理計算を用いた研究では非常に困難でした。TiO2/Au(111)では、水素-重水素の交換反応(H2+D2→2HD)に対して、Au/TiO2触媒と同じ反応メカニズムであることが実験により知られています[2]。交換反応が起こるためには、水素分子の解離が起こっていなければなりません。この反応メカニズムを調べることは、金触媒を用いた水素化反応のメカニズムの詳細を知ることに繋がっています。そこで、第一原理計算を用いて、TiO2/Au(111)表面における水素分子の解離吸着を調べました。

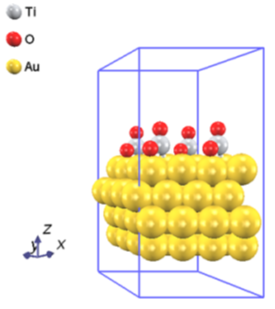

図1.TiO2/Au(111)逆触媒の計算モデル

計算モデル#

密度汎関数理論に基づいた第一原理計算を行います。交換・相関エネルギー汎関数には一般化勾配近似(GGA)であるPBE汎関数を用います。AuやO, Ti, Hにウルトラソフト擬ポテンシャルを適用します。基底関数には平面波を用いており、カットオフエネルギーは、波動関数に対しては25 Ry、電荷密度に対しては225 Ryとしています。

Au(111)-2×2表面にTiO2が1ユニット吸着している構造となっています。Au(111)-2×2清浄表面は、4層のスラブからなり、最下層の原子位置は固定し、残りの原子は構造緩和させます。TiO2やH2は構造緩和している表面側だけに吸着させます。TiO2/Au(111)逆触媒の計算モデルとして、図1のような構造を考えます。安定構造は、TiO2の一方の酸素がAu原子と相互作用し、吸着しています。水素分子の吸着は、Au(111)-2×2清浄表面とTiO2/Au(111)モデルの両方を計算し、比較します。

Au(111)-2×2およびTiO2/Au(111)への水素分子吸着#

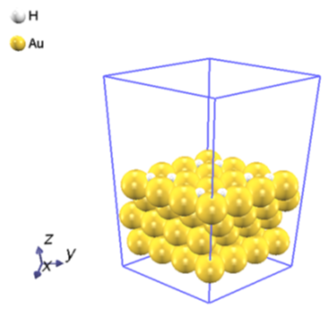

まずはじめに、Au(111)-2×2清浄表面にH2分子を解離吸着させます。安定吸着構造は、図2に示します。

図2.Au(111)表面にH2分子が解離吸着したときの安定構造

吸着エネルギーは次のように定義されます。

ここで、EH2-Au(111), EH2, EAu(111)は、それぞれH2/Au(111)吸着系、水素分子、Au(111)清浄表面の全エネルギーです。この定義から、Ead > 0の場合、安定に吸着できないことを表します。解離したH原子はAu(111)のhollowサイトに吸着しますが、その吸着エネルギーは+0.32 eVとなります。したがって、Au単体表面への解離吸着は吸熱的(エネルギー的に不利)であり自発的には進行しにくく、これが触媒反応に対して不活性な要因の一つとされています[3]。

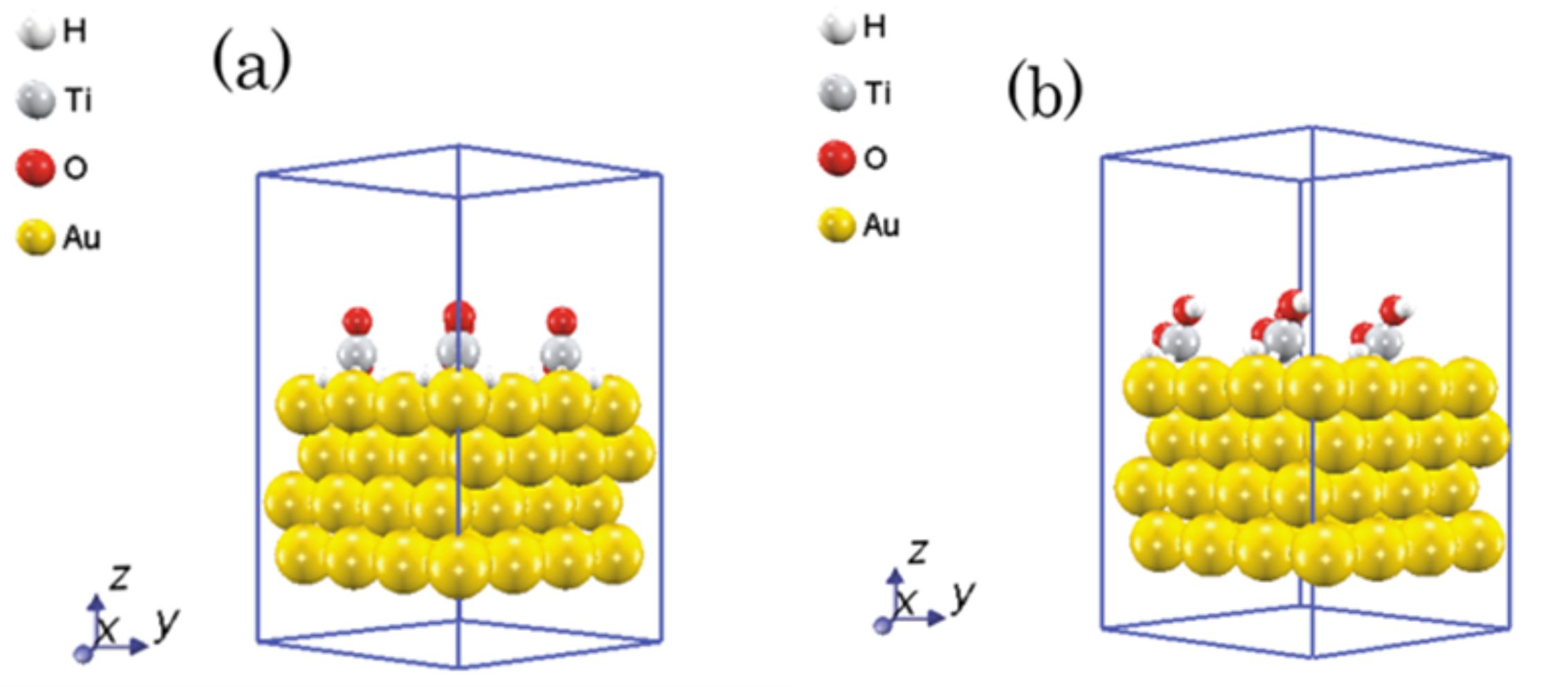

次に、TiO2/Au(111)への水素の解離吸着を考えます。Au(111)清浄表面と同様に、H2が解離し、2つのH原子がAuに吸着している場合の構造を図3(a)に示します。

図3.TiO2/Au(111)逆触媒におけるH2分子の解離吸着状態。 (a) 2つのH原子がAu(111)表面に吸着している。(b) 1つの原子がTiO2に、もう1つがAu(111)に吸着している。

吸着エネルギー Eadは

のように定義され、式(1)の場合と同様にEad > 0のときは、安定に吸着できないことを表します。図3(a)の場合、Ead = 0.45 eVとなり、TiO2が存在していても、H2分子が解離して、2個のH原子がAu(111)に吸着できないことを表しています。このことから、Au/TiO2触媒においても、H2分子の解離はAu微粒子表面だけで起こっているのではなく、Au/TiO2が接している界面周辺部が重要な領域であることが分かります。

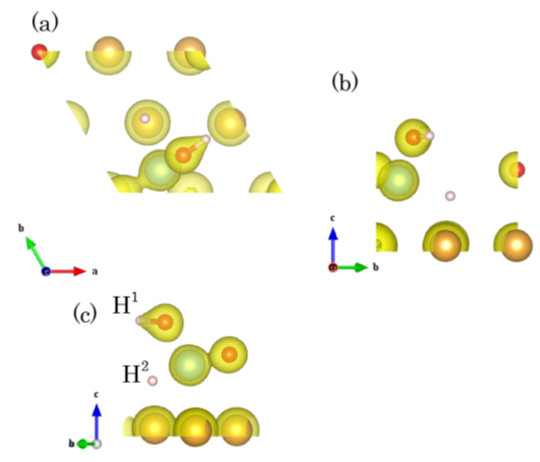

最後に、H2分子が解離した後、一方のH原子はTiO2に、他方のH原子はAu(111)表面に分かれて吸着する場合を考えます。図3(b)にその安定構造を示します。このときの吸着エネルギーは、Ead = -1.59 eVとなり、非常に安定な解離吸着状態となっていることが分かります。図4に、図3(b)の吸着状態の等電子密度面を示しています。TiO2のO原子に吸着したH原子(H1)とAu(111)に吸着したH原子(H2)の周りで電子密度分布の様子が異なり、H1はわずかに負に帯電し、H2は正に帯電するようなヘテロな電子状態に分かれていることが分かります。

図4.TiO2/Au(111)にH2が解離吸着したときの等電子密度面(VESTA[4]で描画)。(a) top view (b) left view (c) front view

まとめ#

Advance/PHASEを用いて、特異な触媒活性を示す酸化物に担持されたAuナノ粒子の触媒反応メカニズムの解析事例を示しました。実際のAu/TiO2触媒ではなく、モデル化されたTiO2/Au(111)逆触媒を計算モデルに用いました。解析する反応のモデルは、逆触媒でその反応障壁エネルギーが求められたH2+D2→2HD交換反応の素過程であるH2分子の解離吸着を取り扱いました。その結果、これまでの計算でも求められているAu(111)清浄表面には、H2分子が解離吸着しないこと、TiO2がAu表面に存在していてもAu表面だけでH2分子の解離吸着が起こらないことを示しました。また、界面の存在によりH2分子から解離したH原子は、一方を酸化物に、もう一方をAu表面に吸着するようなヘテロな吸着状態が安定に存在することを示しました。これらのことは、実験でも示唆されているAu/TiO2界面の周辺部が触媒反応に重要な領域であることを計算により裏付けた結果となっています。

本解析の詳細や、研究への適用可能性に関するご相談はこちら

お問い合わせ参考文献#

- M. Haruta et al., Catal. Today 36 (1997) 153, J. Catal. 178 (1998) 566, Catal. Today 74 (2002) 265.

- I. Nakamura, M. Mantoku, T. Furukawa, T. Fujitani, J. Chem. Phys. 115 (2011) 16704.

- B. Hammer, J. K. Nørskov, Nature 376 (1995) 238.

- K. Momma and F. Izumi, J. Appl. Crystallogr. 44 (2011) 1272.

関連ページ#

- 第一原理計算ソフトウェア Advance/PHASE

- 解析分野:ナノ・バイオ

- 産業分野:材料・化学