自己学習ハイブリッドモンテカルロ法による酸化物系リチウムイオン伝導体LLZOの伝導率計算#

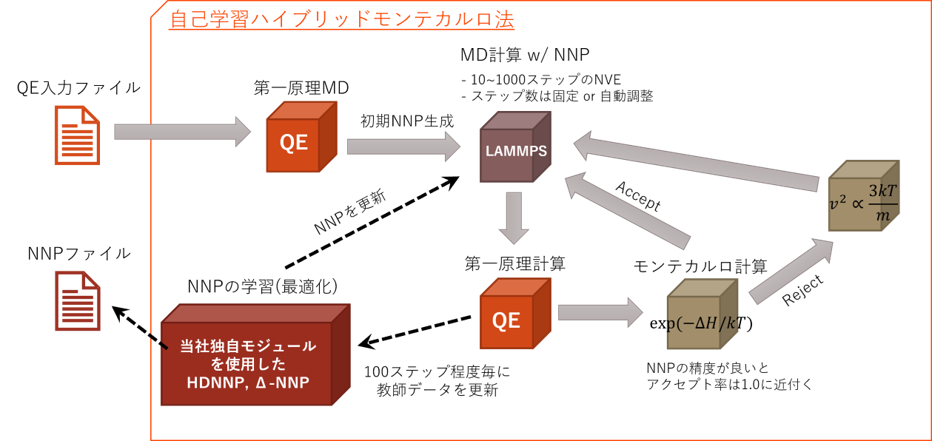

自己学習ハイブリッドモンテカルロ法 12#

旧来のNeural Network力場(NNP)の作成方法では、教師データに用いるランダム生成構造の生成方法における任意性の問題や、教師データをどこまで増やすかがユーザーに委ねられているといった問題があった。

自己学習ハイブリッドモンテカルロ(SLHMC)法は下図の計算スキームでNNPを生成する。

この手法のメリットには以下のようなものがある。

- ユーザーの練度や作成手順に依存せず、常に同水準のNeural Network力場が生成可能。

- 計算プロセスが自動化されているため、ユーザーが行うべき操作が極めて少ない。ユーザーは、第一原理計算の入力ファイルを用意するだけでいい。

- 操作手順が少ないことに加え、教師データの数も低減できる傾向にあるため、力場作成に要する時間を大幅に削減できる。これまで数週間掛かっていた作業が半日~数日ほどに。

- モンテカルロ計算の結果を使って、厳密に第一原理の精度で物理量の評価が可能。

Advance/NeuralMDでは、第一原理計算にはQuauntum ESPRESSOを、分子動力学(MD)計算にはLAMMPSを使用する(どちらもオープンソース)。また、NNPの学習には、当社独自実装のモジュールを使用する。加えて、モンテカルロ法におけるアンサンブルはNVTおよびNPTに対応し、アクセプト率に応じてMD計算のステップ数を自動調整する機能を備えている。

これら全ての機能をAdvance/NanoLabo(GUI)から操作可能である。

酸化物Liイオン伝導体: Li7La3Zr2O12#

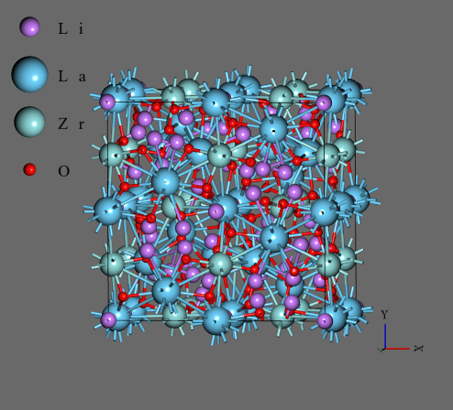

Li7La3Zr2O12 (LLZO)は、室温で2.5 x 10-1 S/cm程度のイオン伝導率を有する酸化物Liイオン伝導体である。ユニットセル1つにつき、12個のLaO8 12面体と8個のZrO6 8面体が形成するガーネット型結晶構造と、28個のLi+を含む。

BCC構造(立方晶)とBCT構造(正方晶)があり、BCT構造では、BCC構造に対してわずか2%ほどの格子の歪みにもかかわらず、イオン伝導率が2.4 x 10-2 S/cm程度にまで大きく低下することが知られている。この2つの結晶構造のLLZOを教師データとしてSLHMC法によるNNPを作成し、イオン伝導率を比較する。

Neural Network力場の作成#

Quantum ESPRESSOの入力データを用意し、SLHMC法を実行した。

- 初期構造には、BCC構造のLi28La12Zr8O48 (96原子系)を使用した。結晶構造には、Materials Projectから取得したもの(mp-942733)をプリミティブセルに変換し、格子定数が全て約11.2 ÅのBCC構造に変換したものを用いた。

- MD計算はNVTアンサンブルで行った。BCC構造とBCT構造の違いを取り込むために、200ステップ毎にNPHアンサンブルでのNNP-MDを追加した。MD計算の温度は、構造のバリエーションを得るために、高めの800 Kに設定した。

- SCF計算にはウルトラソフト擬ポテンシャルを用いた密度汎関数法を用いた。交換相関汎関数はGGA-PBEを用いた。カットオフエネルギーは36.0 Ry、k点はΓ点のみとした。

- NNPにおける対称関数には80個のChebyshev関数を用いた。カットオフ半径は5 Åとした。Neural Networkは40ノード x 2層とし、活性関数はtwisted tanhを用いた。また、第3世代HDNNPで各原子の電荷を表現し、Δ-NNP法も併用した。

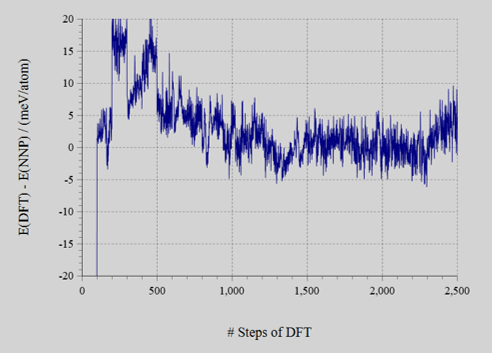

- 初期力場は200ステップのFPMDを行って作成し、NNP-MDはSCF計算毎に10~80ステップ(2.5 ~ 20.0 fs)で行った。教師データが100個増える度に教師データおよびNNPの更新を行った。教師データには採択されたものと棄却されたものの両方を含み、総数は2500個になった。

Intel Xeon Gold 5218 (2 CPU, 32コア)を使用して、約50時間で力場作成が完了した。類似のLiイオン伝導体(LGPS)を旧来の手法で作成した際には、1週間近く掛かっている。CPU稼働時間は大きく変わらないが、手続きが自動化されているため、総時間が大きく短縮できる。

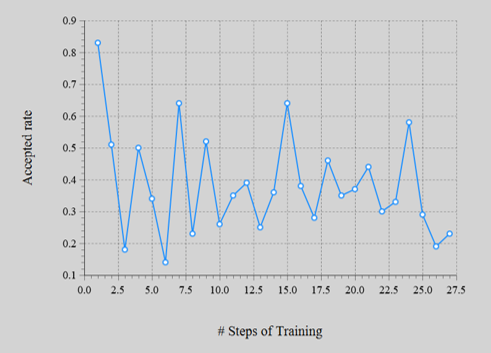

エネルギーの誤差(下図左)はMAE = 2.2 meV/atomまで収束した。MC法によるアクセプト率(下図右)は20 ~ 60%の範囲だった。

イオン伝導率の計算#

作成したNNPを使用してNNP-MD計算を行った。

- 構造には、Materials Projectから取得したmp-942733のBCTユニットセルと、その格子定数を12.95 Åに揃えたBCCユニットセルを用いた。どちらも192原子系を用いた。

- NPTアンサンブル(isotropic)で600 K、1.0 nsのシミュレーションを行い、拡散係数Dからイオン伝導率σを算出した。

イオン伝導率σは、拡散係数D、Li+イオン密度ρ、素電荷e、ボルツマン定数k、温度Tを用いて、次式によって算出される。

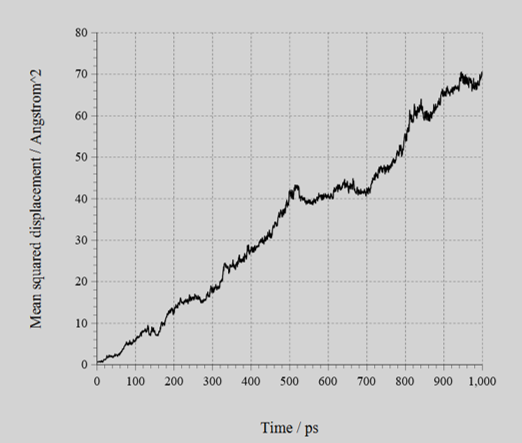

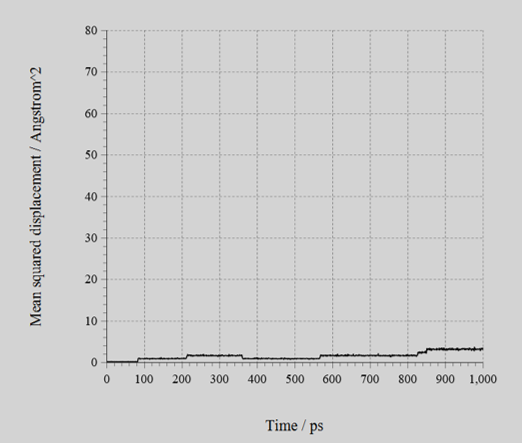

Li+イオンの平均二乗変位は下図のようになり、算出されたイオン伝導率σは下表のようになった。このように、SLHMCで作成したNNPで、BCC構造とBCT構造のイオン伝導率の違いを再現できた。