畳み込みニューラルネットワークによる工学的基盤形状の逆推定#

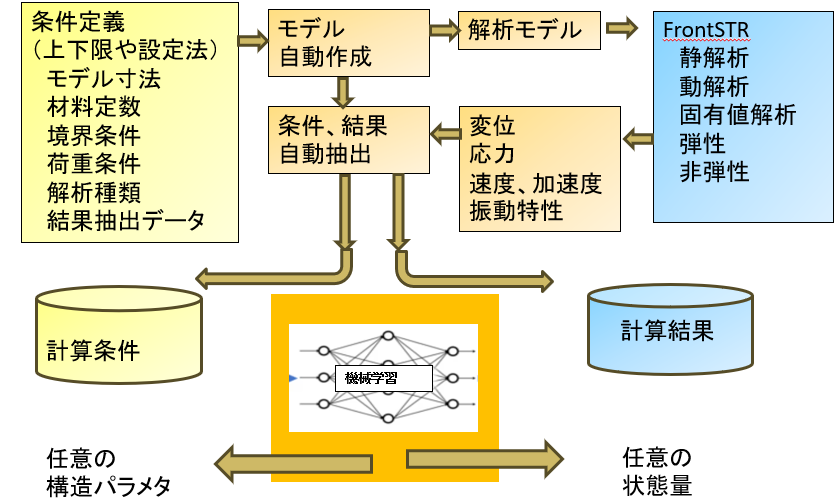

FEMと機械学習#

-

FEM解析は広く浸透し、構造物や機械製品の健全性評価に威力を発揮するが、多くの工数や時間が必要な為、限られたケースで実施

-

計算ケースは個別の条件の結果にすぎず、設計変更や経年変化があれば、都度、新たな解析を実行する必要あり

-

モデルの状態を探索する場合は、多くのパラメタスタディが必要。パラメタ数が多ければ、その実施すら不可能

-

FEMの構造パラメタと計算結果の関係を機械学習させれば、任意の条件に対する構造パラメタ/計算結果を短時間で予測可能

FrontSTRと機械学習のコラボ#

適用先

- 計測値による内部構造の推定(材質、内部損傷等)

- 設計条件の変更による影響推定

機械学習の背景#

-

畳み込みニューラルネットワーク(CNN)は、画像認識の分野等で極めて有用 → 具体的には、分類や回帰に使用される

-

このうち回帰は、地下構造や構造物内の亀裂などと表面での振動情報などを結び付け、見えない部分の形状等について逆推定する問題に適用できる

-

しかし、モデルの訓練には多くの教師データが必要 → 実現象で十分なデータをとることは困難なためFEMでデータを生成

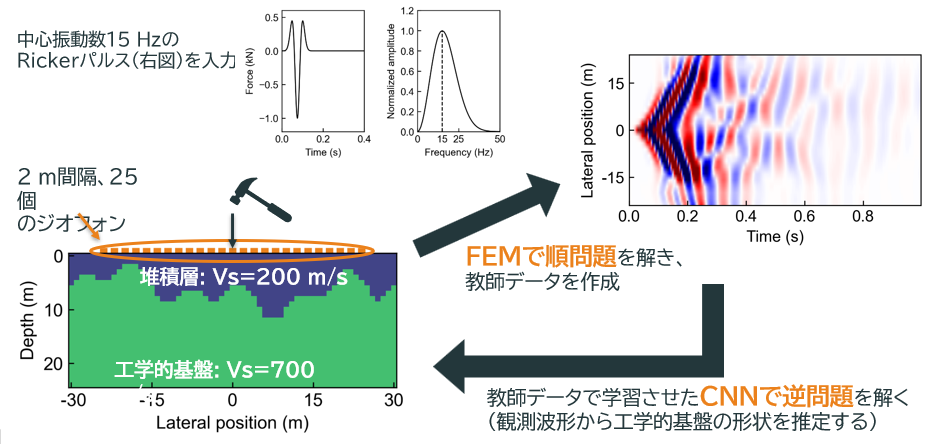

一例として、工学的基盤と堆積層で構成されるような二層地盤を対象に、地表面でのリニアアレイの観測記録から工学的基盤の形状を推定することを試みる (参照 Vantassel et al. 2022)

扱う問題の概要#

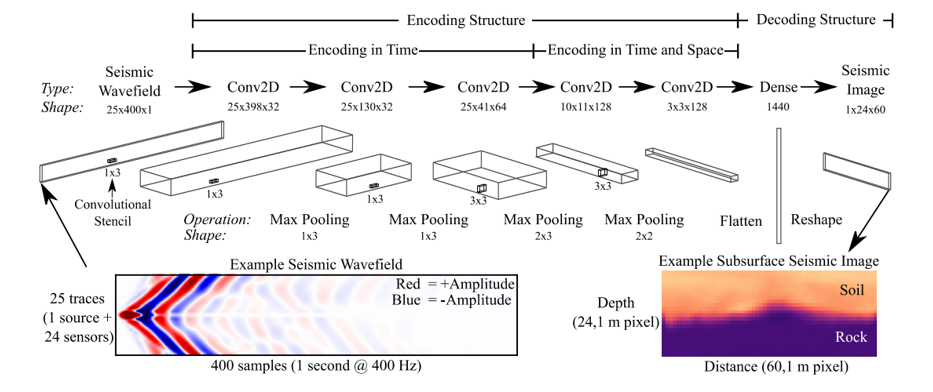

採用したモデル#

Vantassel et al. (2022)により提案されているものをほぼそのまま採用

地盤構造のみ要素中心の値ではなく節点値を使用 (24x60 ではなく 25x61)

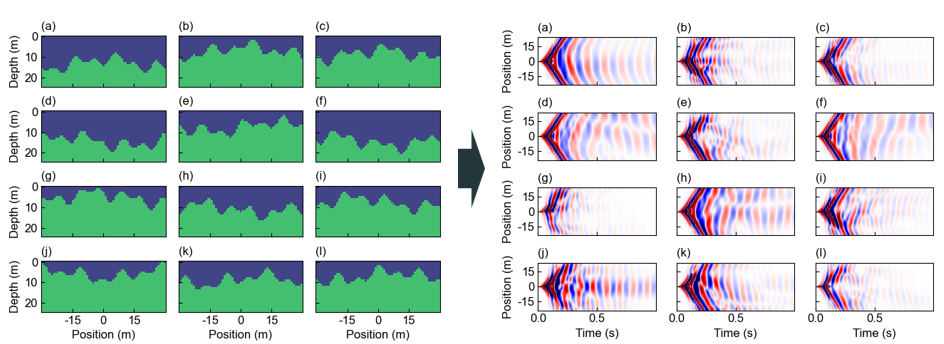

地盤構造の生成と地表面速度波形の計算#

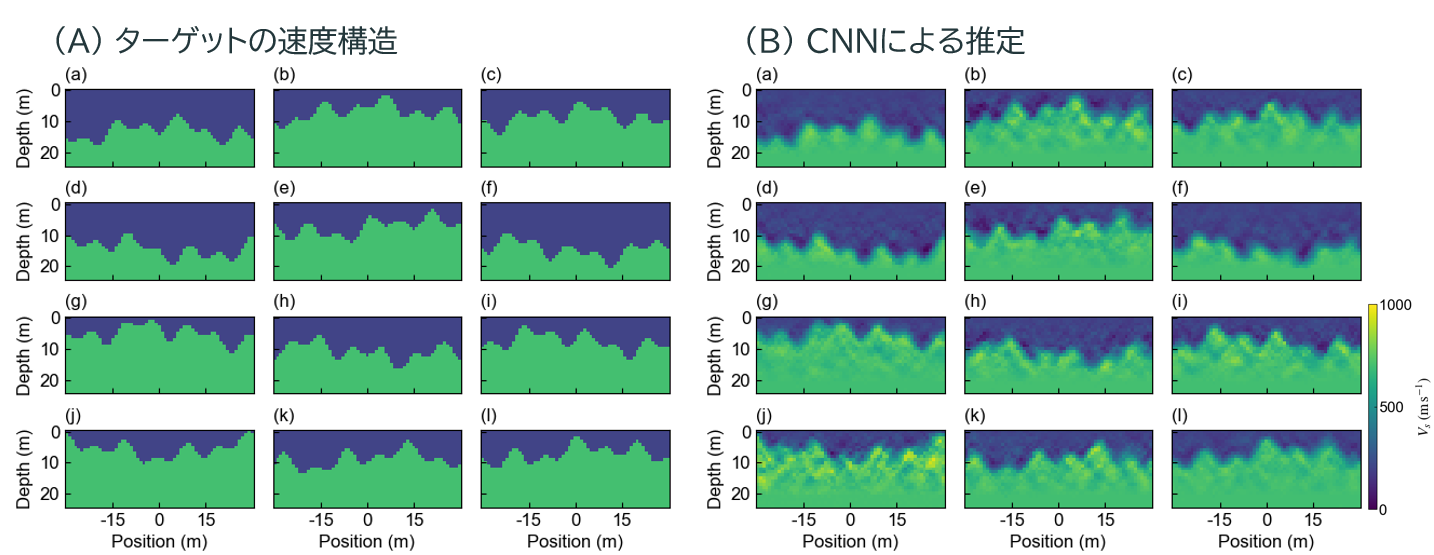

現実に存在する地盤構造を模擬した堆積層と工学的基盤の境界線を乱数を利用して生成(3000 ケース → 後に Data augmentation でデータ数を倍に)

メッシュや計算パラメータのファイルも同時に生成し、FrontSTR で応答を計算 (図は 1000 ケースのテストデータからランダムに抽出した 12 ケース)

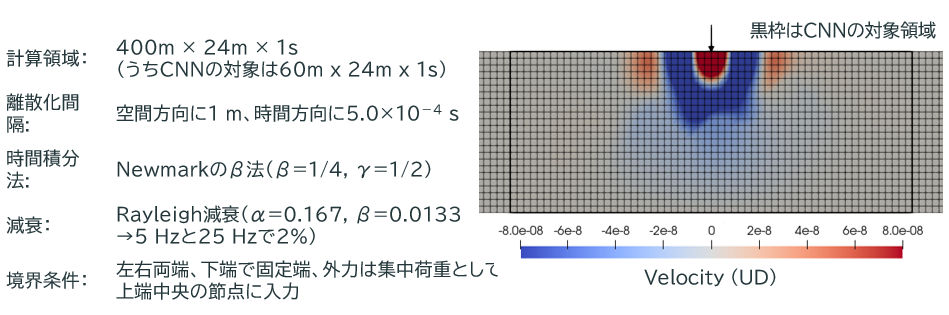

順問題の計算#

計算には FrontSTR を使用

教師データは大量に作る必要がある

→ GUI で計算用の設定ファイルを作ることは困難なので、CLI で自動生成

(生成しやすい設定ファイルであること、CLI からの実行が容易であることが重要)

CNNの学習#

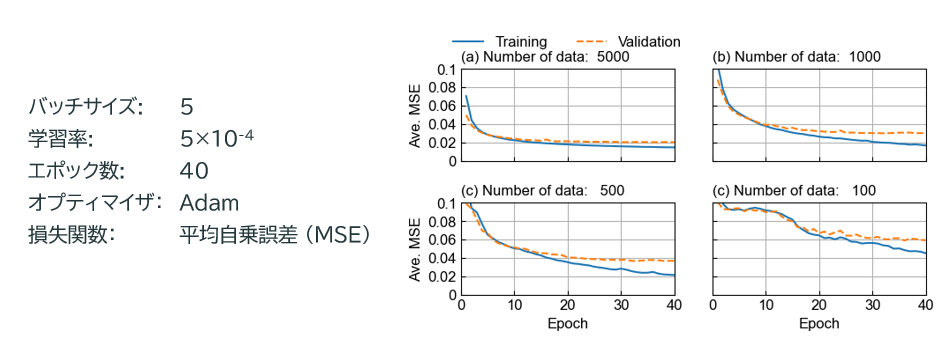

CNN の学習では、Vantassel et al. (2022)を参考に、表のようなハイパーパラメータを設定

図は 6000 データ中 1000 データを共通のテストデータとし、教師データの数を変化させた場合のエポックに対する MSE の平均

→ 過学習にはなっておらず、データ数が増えれば MSE の値が小さくなっていることが確認できる

CNNに推定された速度構造#

堆積層および工学的基盤の Vs の値はそれほど正確ではないが、工学的基盤の形状はそれらしい

基盤の形状だけでなく、各層内での Vs の擾乱で波形を再現しようとしているように見える

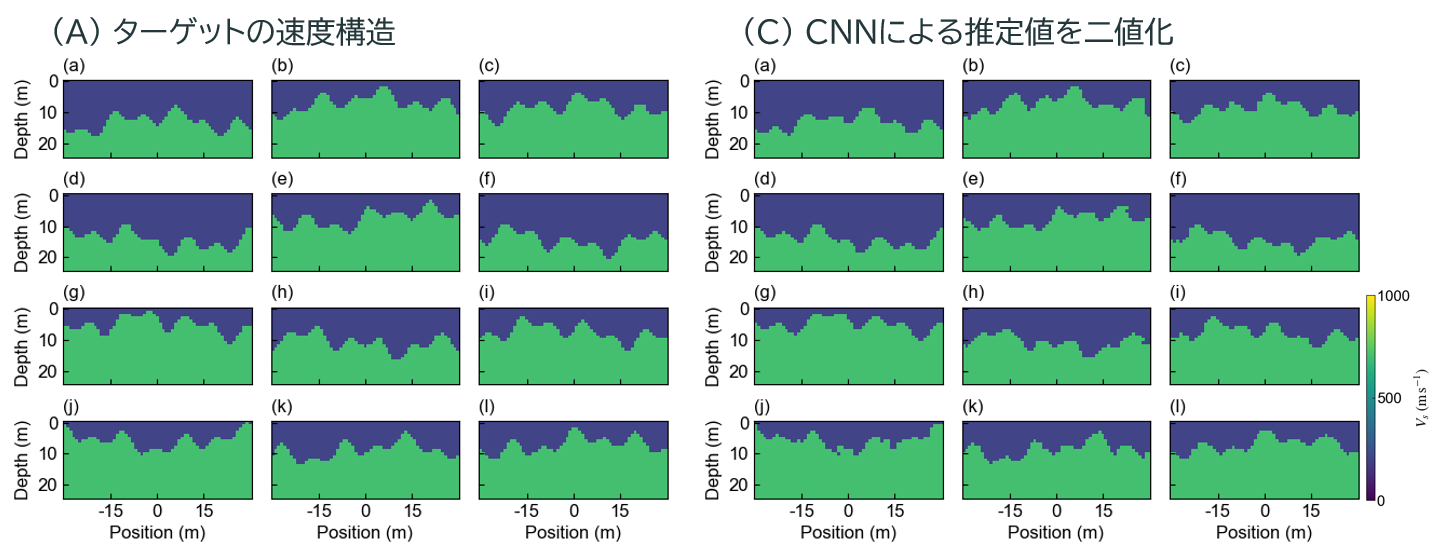

CNNにより推定された速度構造(二値化)#

堆積層および工学的基盤の Vs が既知であるとして、CNN により得られた速度構造を二値化

→ 細かな形状はとらえられていないものの、大まかな形状は正確

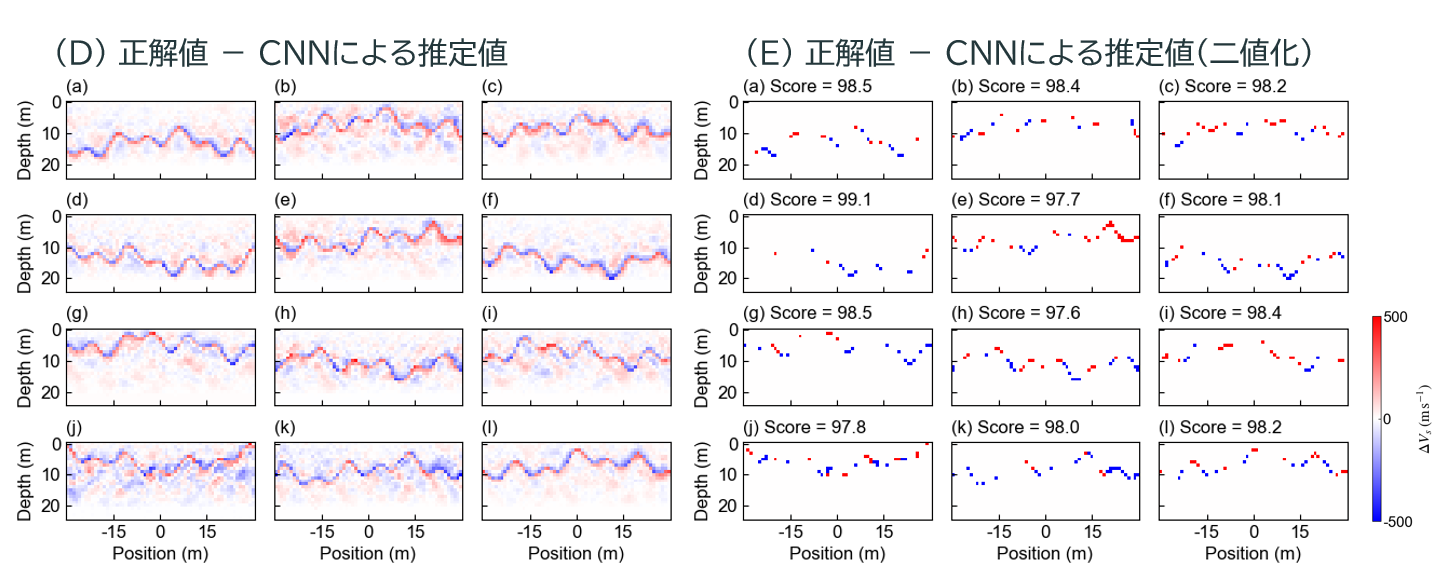

CNNによる推定値と正解値の差#

細かな基盤形状が正しく推定できておらず、各層内でも Vs の濃淡があることが再確認できる

二値化後では、基盤深さの推定誤差は大きくとも 2 ピクセル(2 m) Score は値が正しいピクセルの比率 (%)

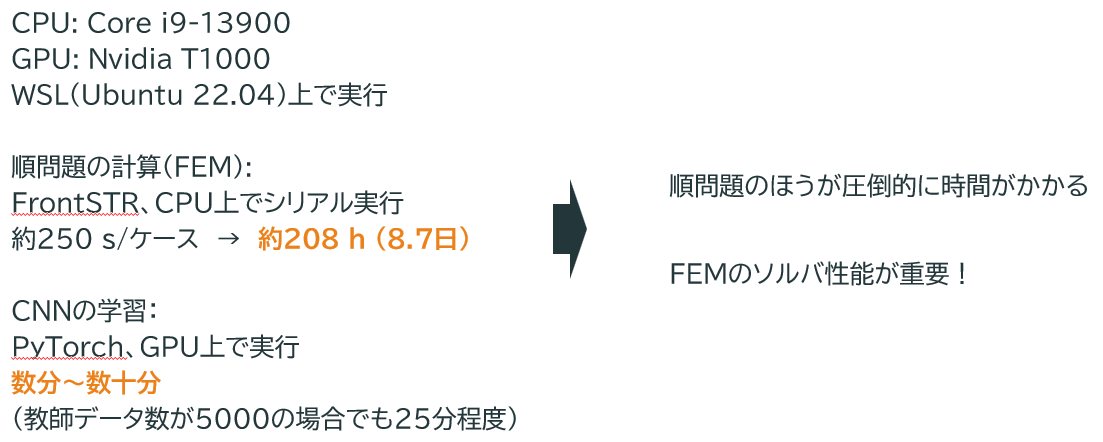

計算時間#

結論#

FEM で作成された教師データで学習した CNN により、工学的基盤の形状を逆推定することを試みた。

モデルの作成や問題設定は Vantassel et al. (2022)を参考にした。

-

教師データの数が数千程度であっても、適切にモデル化すれば十分に精度の良い結果を得ることができた。

-

CNN モデルの学習に要する時間(数分から数十分)に比べ、順問題を解く時間(数日)のほうが明らかに大きく、実用的な利用に際しては順問題を解くソルバの性能が重要である。

今回対象とした問題と同様にして、地下構造探査や構造物のモニタリングの諸問題にも FEM と CNN を組み合わせるアプローチは適用の可能性がある。(順問題を FEM で、逆問題を機械学習で条件推定)

関連ページ#

- 構造解析ソフトウェア Advance/FrontSTR

- 解析分野:構造

- 産業分野:産業機械

- 産業分野:建築土木